Era uma região áspera e pobre, mas as terras de baixo eram mais férteis e úmidas. Ao longo do tempo, atraíram colonos e foram sendo povoadas. Essas glebas passaram então a ter donos. As famílias estabelecidas vigiavam seus territórios com cuidado. Não eram generosas nem unidas entre si, mas se juntavam contra os forasteiros.

Mesmo no começo, se você não fosse das famílias fundadoras, seria muito difícil encontrar para si um torrão de terra. Poderia ensaiar a derrubada de um mato e o início de um roçado, mas logo seria ameaçado e expulso. Os residentes eram duros e poderiam ser cruéis. Eu ouvia que muitos dos totens de pedra espalhados a esmo abrigavam os corpos mortos dos invasores teimosos.

Os totens de pedra encobriam os túmulos dos invasores.

Esses estavam sendo anos ruins, época de alimento difícil, de clima inóspito e de plantio desigual. As lufadas mornas do vento varrendo os campos, o azul hostil dos dias amargos. A névoa doentia no frio das manhãs, o silêncio assombrado das noites de estrelas sem brilho. Parecia que a terra selvagem queria expulsar os homens. Tempos malvados de fumaças e espinhos, de cascas, escorpiões e couros velhos.

Não havia trabalho ou mercado, as pessoas empobrecidas deixavam seus sítios arruinados e migravam à busca de uma vida melhor. Mas não havia o que encontrar naquelas extensões planas e rudes – pensavam estar buscando, mas estavam na verdade fugindo, de si mesmos e dos outros.

Já que não podiam criar, muitos migrantes começaram a se reunir para roubar e destruir. Viver não era mais apenas árduo, era também perigoso. Mulheres tomadas como consortes ou serviçais, meninos preados como cativos, casas e lavouras pilhadas para o sustento dos errantes.

Mesmo aqueles que tinham tido alguma fortuna, se tornavam agora despossuídos. Muitos dos saqueados se uniam aos saqueadores. E os saqueadores lutavam entre si, pelo pouco que ainda restava a saquear. Sem sustento e esperança, os homens se tornaram malignos, mais selvagens do que a própria terra.

O povo do Senhor do Rio, naquele vale largo e fértil, foi se tornando severo e mesquinho.

É por isso que o povo Senhor do Rio foi ficando cada vez mais severo e mesquinho. Era preciso abrigar o gado, vigiar o plantio, esconder as mulheres e atemorizar os estrangeiros. Armados e fortificados, agora precavidos e violentos, o povo rondava o vale para defender seu patrimônio e sua segurança. Tempos duros, sem alegria e liberdade.

Tínhamos saído de lá detrás, das colinas onde o rio corria ainda pequeno. Como você já suspeita, nossas lavouras foram sendo roubadas, as casas depredadas e as famílias violadas. Desistimos de viver lá, expostos aos vândalos. Resolvemos arriscar a sorte rio abaixo. À medida que avançávamos, outros miseráveis se juntavam a nós.

A multidão de maltrapilhos foi aumentando à medida que avançávamos.

E foi assim que chegamos até o vale largo, nosso grupo numeroso e maltrapilho. Pedimos abrigo e trabalho. Dissemos que poderíamos ser úteis, no manejo dos animais, nas construções e reformas, no cultivo da terra. Encontramos homens sérios e desconfiados que nos deram pão e nos mandaram embora. Armada, altiva, hostil, gente que nos olhava do alto de sua força.

Não era possível continuar no vale e muito menos retornar. Então, só poderíamos subir a encosta e encontrar o planalto. Suas pedras, raízes e couros, o sal de seu solo e a couraça de seus troncos. Lá buscamos os esconderijos, as raras nascentes, as gramas sobreviventes. Nos reunimos e nos protegemos.

Tínhamos de ser tão ferozes como os migrantes que nos caçavam, e por isso começamos a improvisar armamentos, com espinhos, pedras e galhos que achamos. O fogo à noite evitava que nos dispersássemos e afugentava os animais bravios. À busca de trocas úteis, abrimos trilhas pela terra do alto para nos ligar às rotas de comércio.

O planalto do Povo do Deserto, com suas pedras, raízes e couros, o sal de seu solo e a couraça de seus troncos.

Aos poucos, fomos montando abrigos com as folhas e lenhos que roubávamos de baixo. Nosso sustento vinha das sementes e dos animais que íamos colecionando, plantando e criando. A nossa era uma vida miserável, mas era enfim uma vida.

Só conseguimos sobreviver porque impúnhamos respeito, estávamos sempre juntos e trabalhávamos em turnos que desconheciam o descanso. Nossas normas sociais eram rígidas: o trabalho, o asseio, a procriação, mas não dispúnhamos de religião, de lazer nem de educação. Afinal, formávamos uma comunidade – o Povo do Deserto. Unido, disciplinado e forte.

Nossa vida era miserável, mas estávamos sempre juntos.

Passou uma geração, eu não era mais a criança que um dia chegou lá e sim um ancião. Tinha visto a comunidade prosperar, sempre na defesa e no trabalho. Cada vez maiores em número, em força e em posses.

Os migrantes já não mais nos procuravam, nós os tínhamos afastado para além do planalto, e o povo de baixo não ousava subir a encosta. Éramos nós que cada vez mais descíamos para acuá-los, eles aos poucos recuando para as margens do rio.

Fomos descendo, agora com armas pesadas, tínhamos metal e munição. Não encontrávamos mais o desprezo deles e sim o seu medo. Até que um dos nossos tomou uma das casas e outro, um dos sítios, e depois os currais, os pastos e as granjas.

O Povo do Deserto era agora o Senhor do Rio. E aquela gente antes arrogante cruzou as águas para não mais voltar. Nós nos tornamos os sucessores, os que herdaram as terras boas. Tínhamos fortuna e lazer, agora donos da escola e da igreja.

Eu vivi o bastante para saber que nossa comunidade tinha mudado. Antes éramos iguais na consciência e na atividade coletivas – juntos e dedicados. Mas o poder sempre cria divisão, hoje éramos comandados por uma elite, tínhamos escravo, clero e polícia. Isto eu vi com meus olhos vivos, pois só o meu corpo era fraco pela idade, não minha mente e memória.

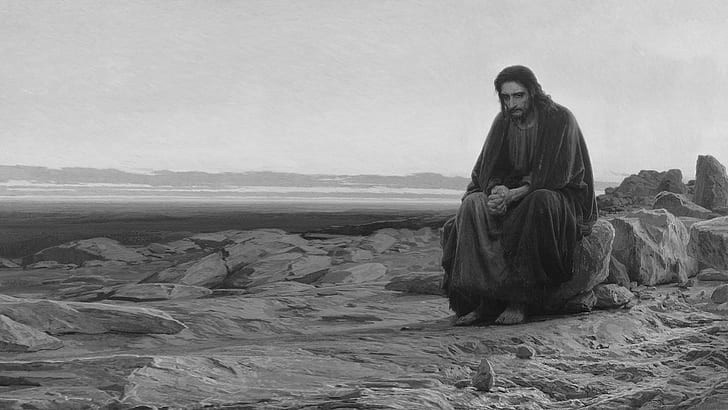

Como sempre, eu me agachava de frente para o oeste e esperava o sol morrer (Fonte – Pintura de Ivan Kramskoi).

Sempre gostei do crepúsculo. Mais ainda nas terras baixas, que ficavam nessa hora cheias de sombras. Como sempre ao longo de minha vida, eu me acocorava de frente para o oeste e esperava o sol morrer.

Antes eu usava boné e blusa, para me defender da luz e do frio. Mas hoje não mais preciso, meu cabelo comprido e minha pele rugosa me protegem – e, afinal, continuo vestindo uma túnica de farrapos. Nunca tive a barba dos profetas, aquele cajado dos adivinhos ou os olhos brilhantes dos beatos, mas minha história me fez respeitado pelo povo.

Estes estavam sendo anos bons, o alimento era farto e o clima estava ameno. O vento soprava gentil, as manhãs eram limpas e as estrelas brilhavam na noite. Parecia que desta vez a terra queria acolher os homens bons. Tempos sossegados de espigas verdes e frutos maduros, de mel e de caça.

Até que um dia fomos surpreendidos por um grupo numeroso e maltrapilho, que nos falou que poderia ser útil na cria e na lavra e que nos pediu abrigo e trabalho. Nós lhes demos pão e dissemos que fossem embora.

Agora eu me retiro para acompanhar a eterna magia do crepúsculo. Quero ficar quieto nesses anos que me restam. Só preciso olhar para a frente, para o fim ofuscante do vale sem fim. Porque, se olhar para o lado, temo ver algum dos novos homens descendo a encosta com brilho nos olhos e nas mãos.